Unterkategorien

-

Krieg von 1812

oder Britisch-Amerikanischer Krieg - War of 1812 - Guerre de 1812

Der Krieg von 1812 wurde zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und England von Juni 1812 bis Frühjahr 1815 geführt, obwohl der Friedensvertrag bereits im Dezember 1814 unterzeichnet wurde. Die Hauptkämpfe zu Lande ereigneten sich entlang der Kanadischen Grenze, im Raum der Chesapeakebai und am Golf von Mexiko. Weiterhin gab es zahlreiche Kampfhandlungen auf See. Die Engländer wurden in diesem Konflikt durch eine Indianer-Armee unter dem Shawnee-Häuptling Tecumseh unterstützt, der 1813 in der Schlacht am Thames River fiel.

Der Krieg von 1812 wurde zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und England von Juni 1812 bis Frühjahr 1815 geführt, obwohl der Friedensvertrag bereits im Dezember 1814 unterzeichnet wurde. Die Hauptkämpfe zu Lande ereigneten sich entlang der Kanadischen Grenze, im Raum der Chesapeakebai und am Golf von Mexiko. Weiterhin gab es zahlreiche Kampfhandlungen auf See. Die Engländer wurden in diesem Konflikt durch eine Indianer-Armee unter dem Shawnee-Häuptling Tecumseh unterstützt, der 1813 in der Schlacht am Thames River fiel.Hintergrund

Im weltweiten Kampf zwischen Frankreich und England versuchte Amerika lange Zeit Neutralität zu bewahren. 1805 stellte sich die Situation für Amerika jedoch so dar, dass sich Amerika in wirtschaftlicher Hinsicht zwischen beiden Parteien in einer Blockadesituation befand. Der amerikanische Welthandel war extrem eingeschränkt: Die Engländer unterbanden den amerikanischen Handelsverkehr mit Französisch-Westindien und proklamierten die Blockade der gesamten europäischen Küste von Brest bis zur Elbmündung.Die Franzosen wiederum hatten die Order jedes amerikanische Schiff zu kapern, das Kontakt zu britischen Schiffen hatte und von Briten durchsucht worden war oder britische Häfen angelaufen hatte. Kein amerikanisches Handelsschiff konnte, ohne ein erhebliches Risiko einzugehen, von Frankreich beherrschte Gebiete anlaufen, oder für England bestimmte Waren führen. Amerika konnte in dieser Situation nicht tatenlos zusehen. Dies umso mehr, da die Engländer ihre unumschränkte Seemacht ausspielten – zu dieser Zeit hatte England ungefähr siebenhundert Kriegsschiffe – und amerikanische Schiffe regelmäßig aufbrachten und auf englische Statsbürger sprich ehemalige Matrosen und damit Deserteure durchsuchte. Tatsächlich desertierten, ob der miserablen Zustände und schlechten Besoldung auf englischen Schiffen, etliche britische Matrosen, aber die Engländer nahmen es hier wohl etwas zu genau und zwängten wiederum Amerikaner in den britischen Militärdienst.

In Amerika machte bald die Runde, dass auf diese Weise Tausende von amerikanischen Seeleuten in die englische Marine gepresst wurden. Um in dieser Situation keinen Krieg herauf zu beschwören, wurde unter dem amerikanischen Präsidenten Jefferson ein Embargo-Gesetz erlassen, das den Handel mit dem Ausland ganz und gar untersagte. Die Folgen für die amerikanische Wirtschaft waren desaströs: Die eigene Schifffahrt wurde praktisch ruiniert und vor allem die von Exporten abhängige Landwirtschaft extrem geschädigt. Die eigentliche Rechnung, dass die Engländer durch die Handelssperre ihre Außenpolitik ändern würden, erfüllte sich hingegen nicht. Jefferson lockerte das Embargo dahingehend, als dass nunmehr Handel mit allen Ländern außer mit Frankreich und England betrieben werden konnte. Das neue Gesetz beinhaltete gleichzeitig Verhandlungsspielraum mit England und Frankreich, denn es sah vor, dass die Einschränkungen gegenüber den beiden Kriegsparteien fallen würden, sobald eines der Länder wiederum die Blockadepolitik gegenüber den Vereinigten Staaten brechen würde. Letztendlich dauerte es bis 1810, ehe Napoleon offiziell das Ende seiner Restriktionen bekannt gab, allerdings änderte sich daraufhin wenig. Dennoch beschränkten die Amerikaner daraufhin ihr Embargo auf die Briten. In der Folgezeit, unter dem neuen amerikanischen Präsidenten Madison, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Amerika und England dramatisch, so dass man auf eine offene Konfrontation zusteuerte. Madison präsentierte dem amerikanischen Kongress einen Bericht, der 6057 namentliche Fälle auswies, bei denen ein amerikanischer Matrose auf ein englisches Schiff gepresst wurde. Parallel dazu wurden im Nordwesten Amerikas viele Überfälle von Indianern auf amerikanische Siedlungen englischer Infiltration zugeschrieben. All dies war Grund genug, um England am 18. Juni 1812 den Krieg zu erklären.

In Amerika machte bald die Runde, dass auf diese Weise Tausende von amerikanischen Seeleuten in die englische Marine gepresst wurden. Um in dieser Situation keinen Krieg herauf zu beschwören, wurde unter dem amerikanischen Präsidenten Jefferson ein Embargo-Gesetz erlassen, das den Handel mit dem Ausland ganz und gar untersagte. Die Folgen für die amerikanische Wirtschaft waren desaströs: Die eigene Schifffahrt wurde praktisch ruiniert und vor allem die von Exporten abhängige Landwirtschaft extrem geschädigt. Die eigentliche Rechnung, dass die Engländer durch die Handelssperre ihre Außenpolitik ändern würden, erfüllte sich hingegen nicht. Jefferson lockerte das Embargo dahingehend, als dass nunmehr Handel mit allen Ländern außer mit Frankreich und England betrieben werden konnte. Das neue Gesetz beinhaltete gleichzeitig Verhandlungsspielraum mit England und Frankreich, denn es sah vor, dass die Einschränkungen gegenüber den beiden Kriegsparteien fallen würden, sobald eines der Länder wiederum die Blockadepolitik gegenüber den Vereinigten Staaten brechen würde. Letztendlich dauerte es bis 1810, ehe Napoleon offiziell das Ende seiner Restriktionen bekannt gab, allerdings änderte sich daraufhin wenig. Dennoch beschränkten die Amerikaner daraufhin ihr Embargo auf die Briten. In der Folgezeit, unter dem neuen amerikanischen Präsidenten Madison, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Amerika und England dramatisch, so dass man auf eine offene Konfrontation zusteuerte. Madison präsentierte dem amerikanischen Kongress einen Bericht, der 6057 namentliche Fälle auswies, bei denen ein amerikanischer Matrose auf ein englisches Schiff gepresst wurde. Parallel dazu wurden im Nordwesten Amerikas viele Überfälle von Indianern auf amerikanische Siedlungen englischer Infiltration zugeschrieben. All dies war Grund genug, um England am 18. Juni 1812 den Krieg zu erklären.Kriegsverlauf

Das amerikanische Militär war auf diese Konfrontation schlecht vorbereitet. Sowohl die Seekräfte, wie aber auch die Landkräfte waren den Briten vor allem in punkto Ausstattung und Erfahrenheit deutlich unterlegen.

Das amerikanische Militär war auf diese Konfrontation schlecht vorbereitet. Sowohl die Seekräfte, wie aber auch die Landkräfte waren den Briten vor allem in punkto Ausstattung und Erfahrenheit deutlich unterlegen.Dazu kamen innere Probleme: Im Süden und Westen des Landes stand man dem Krieg positiv gegenüber, da man vor allem auf eine anziehende Wirtschaftslage hoffte. In Neu-England überwogen hingegen deutlich die Kriegsgegner, es wurde kaum Unterstützung gewährt und stattdessen sogar Handel mit dem feindlichen Kanada betrieben.

Am 18. Juni 1812 erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika England den Krieg.

Hauptursache war nach wie vor das Problem der Desertion auf englischen Schiffen. Immer mehr Seeleute suchten Zuflucht auf den amerikanischen Schiffen und die Engländer kontrollierten diese penibel.

Präsident Madison formulierte in seiner berühmten Rede die folgenden Kriegsgründe:

- Die andauernde Zwangsrekrutierung amerikanischer Seeleute in die britische Kriegsmarine.

- Ständige Übergriffe britischer Kriegsschiffe gegen amerikanische Schiffe.

- Die britische Blockade amerikanischer Häfen, um Handel mit dem von Napoleon besetzten Europa zu unterbinden.

- Die Weigerung der britischen Regierung, ein Verbot aufzuheben, das den neutralen Staaten den Handel mit den europäischen Staaten untersagte.

- Die angebliche Aufstachelung der amerikanischen Ureinwohner gegen die Vereinigten Staaten von Amerika.

Bereits am Morgen des 17. Juli 1812 landeten englische Truppen auf Mackinac Island. Sie wurden angeführt vom britische Generalmajor Sir Isaac Brock, der den unmittelbar folgenden Kriegsausbruch vermutete und deshalb rechtzeitig das strategisch wichtige Fort Mackinac erobern wollte. Die kleine Besatzung von 60 US-amerikanischen Soldaten ergab sich angesichts des britischen Überraschungsangriffs. Die Engländer konnten das Fort bis zum Ende des Kriegs halten.

Am 27. Juli 1812 erreichten fünf US-Kriegsschiffen mit 700 Soldaten die Insel Mackinac. Die Engländer hatten kurz nach der Eroberung von Fort Mackinac begonnen das Fort George auf dem höchsten Punkt der Insel zu errichten. Dieses Fort kann von den Kanonen der Schiffe nicht erreicht werden. Daraufhin beschießen sie zwei Tage ohne Erfolg Fort Mackinac und ziehen sich dann zurück. Eine Woche späte gelingt es amerikanische Soldaten auf der Insel zu landen, doch auch dieser Angriff schlägt fehl.

Die Kampfhandlungen zu Lande konzentrierten sich zunächst im Norden Amerikas. Die Amerikaner versuchten Kanada zu erobern, was jedoch scheiterte, von einigen Erfolgen abgesehen. Beispielsweise fand im September 1812 die Schlacht auf dem Eriesee statt. Die amerikanische Flotte, unter dem Kommando von Oliver Hazard Perry, besiegt die Engländer. Die englische Flotte fiel komplett in die Hand der Amerikaner.

Nachdem die USA den Krieg gegen England erklärten, verließ die Constitution unter Kapitän Isaac Hull den Hafen von Alexandria (Virginia) mit dem Ziel Annapolis. In New York sollte das Schiff versorgt werden. Vor dem Hafen kreuzte jedoch ein britisches Geschwader. Am 15. Juli 1812 traf die Constitution auf HMS Guerriere, die von Kapitän Dacres kommandiert wurde. Nachdem vier weitere britische Schiffe die Guerriere verstärkten, entschied sich Isaac Hull dem Gefecht auszuweichen. Aufgrund einer Flaute kamen die Schiffe jedoch kaum von der Stelle. Isaac Hull ließ die Boote aussetzen, um die Constitution zu ziehen, und befeuchtete die Segel. Drei Tage jagten die britischen Schiffe die amerikanische Fregatte, dann konnte sich die Constitution in den sicheren Hafen von Boston retten.

Drei Wochen später, am 19. August, trafen Constitution und Guerriere vor der Küste Neuschottlands wieder aufeinander. Diesmal war das britische Schiff jedoch alleine und es kam zum Gefecht. Bereits kurz nach dem Beginn des Gefechts fiel der Hauptmast des britischen Schiffs. Infolgedessen konnte die Constitution ihren Gegner leicht ausmanövrieren.

Innerhalb von 20 Minuten wurde HMS Guerriere so schwer beschädigt, dass sie die Flagge streichen musste. Ein englischer Seemann schilderte später seine Eindrücke von der Schlacht und teilte auch mit, dass die Kugeln der Guerriere anscheinend völlig wirkungslos vom Rumpf der Constitution abprallten. Seit diesem Gefecht trug die Constitution ihren Spitznamen "Old Ironsides".Am 10. September 1812 fand die Schlacht auf dem Eriesee statt. Die amerikanische Flotte, unter dem Kommando von Oliver Hazard Perry, besiegte die Engländer. Die englische Flotte fiel komplett in die Hand der Amerikaner. Die Schlacht am Eriesee war ein wesentliche Faktor dafür, dass die britische Regierung ab Ende 1814 auf einen raschen Friedensschluss drängte.

Am 13. Oktober 1812 kam es bei der Schlacht von Queenston Heights zu einer schweren Niederlage der USA. Obwohl es die erste große Schlacht des Krieges von 1812 war, darf ihr Ergebnis durchaus als Entscheidend für den restlichen Verlauf des Krieges angesehen werden. Die Briten waren jetzt fest davon überzeugt, dass sie Kanada halten konnten. Ein schneller amerikanischer Erfolg zu Beginn des Krieges blieb damit aus und demotivierte die amerikanischen Soldaten.Am 29. Dezember 1812 befand sich die Constitution unter Kommado von William Bainbrigde vor der brasilianischen Atlantikküste. Am Morgen wurden Segel am Horizont gesichtet und Bainbridge setzte Kurs um das Ziel zu identifizieren. Das fremde Schiff stellte sich als HMS Java, Kapitän Lambert, heraus. Durch den Verlust der britischen 18-Pfünder-Fregatten durch die Constitution, befahlt die Admiralität, daß die großen amerikanischen Fregatten nur noch von mehreren Schiffen, aber nicht mehr von einzelnen Fregatten angegriffen werden sollten.

Am 27. April 1813 gelang es der amerikanischen Armee und Navy das kanadische York, heute Toronto, zu erobern.

Am 14. August 1813 eroberte HMS Pelican die amerikanische USS Argus.

Die Schlacht am Thames River vom 5. Oktober 1813 endete mit einem amerikanischen Sieg. Damit konnten die Amerikaner in diesem Krieg den ersten Sieg auf Land erreichen. Besonders schwerwiegend war die Niederlage für die mit den Engländern verbündeten Indianer des Tecumseh Stammes. Mit der Niederlage schwand auch ihre Hoffnung auf einen unabhängigen Indianerstaates.

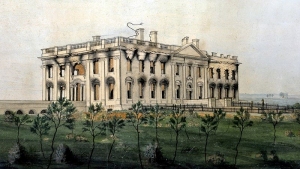

Die Briten eroberten die Briten im Dezember 1813 das Fort Niagara und fielen anschließend in das Gebiet der Union ein und besetzten anschließend sogar Washington, wo sie öffentliche Gebäude, unter anderem auch das Capitol zerstörten.

Die Fregatte USS Essex (32) musste sich am 28. März 1814 bei Valparaíso der Fregatte HMS Phoebe (36) und der Sloop HMS Cherub (18) stellen. Nach einem heftigen Gefecht mussten die Amerikaner die Flagge streichen.

USS Peacock eroberte am 29. April 1814 die englische Epervier.

Am 25. Juli 1814 fand in der Nähe des Niagara Rivers die Schlacht bei Lundy's Lane statt. Die blutige Schlacht endete ohne klaren Sieger, dennoch mussten sich die Amerikaner aus Kanada zurückziehen. Damit endete der letzte Versuch den Krieg auf kanadisches Gebiet auszuweiten.

Die Niederlage der Amerikaner in der Schlacht bei Bladensburg, östlich von Washington, am 24. August 1814 führte zur Einnahme der amerikanischen Hauptstadt durch die Engländer. Washington wurde aufgegeben, Präsident Madison verließ daraufhin das Weiße Haus. Der rasante Rückzug der Amerikaner ging als das „Rennen von Bladensburg“ (Bladensburg Race) in die Geschichte ein.

Die Niederlage der Amerikaner in der Schlacht bei Bladensburg, östlich von Washington, am 24. August 1814 führte zur Einnahme der amerikanischen Hauptstadt durch die Engländer. Washington wurde aufgegeben, Präsident Madison verließ daraufhin das Weiße Haus. Der rasante Rückzug der Amerikaner ging als das „Rennen von Bladensburg“ (Bladensburg Race) in die Geschichte ein.Nach der Niederlage der Amerikaner bei Bladensburg am Vortag und der Eroberung der Hauptstadt Washington, wurden auf Befehl der britischen Kommandanten am 25. August 1814 die Regierungsgebäude in Brand gesteckt. Dieser zerstörerische Akt war die englische Antwort auf die Niederbrennung Yorks, das heutige Toronto, durch amerikanische Truppen im April 1813.

Trotzdem war auf lange Sicht die Position der Vereinigten Staaten auf dem amerikanischen Kontinent unleugbar stark. Am 11. September 1814 endet die Schlacht bei Plattsburg, oder auch Schlacht auf dem Champlainsee genannt, mit einem Sieg der Amerikaner über die Briten. Die halbherzige britische Offensive, welche eigentlich die Verhandlungsführer in Gent unterstützen sollte, wurde zurückgeschlagen.

Das Gedicht "Defence of Fort McHenry" von Francis Scott Key wurde wenig später fertiggestellt. Der Amerikaner Key erlebte vom 13. auf den 14. September den Beschuss von Fort McHenry durch eine britische Flotte. Als am 14. September die Sonne aufgeht, sieht er immer noch das sternengespränkelte Banner über dem Fort wehen. Er ist davon so ergriffen, dass er die nächsten Tage damit verbringt seine Empfindungen in Worte zu fassen. Sein Text passt zufällig auf ein altes britisches Volkslied und wird in kürzester Zeit in ganz Amerika bekannt. Als "The Star-Spangled Banner" wird es später einmal die Nationalhymne der USA werden.

Mit dem Frieden von Gent wurde am 24. Dezember 1814 der Krieg zwischen England und den USA beendet. Im Februar des folgenden Jahres empfahl der Senat die Annahme des Vertrages. Dieser Friedensschluss wurde vor allem aus innenpolitischen Gründen für die USA notwendig. Die "Hartfort Convention", ein Konvent von Abgeordneten der Neuenglandstaaten, erwog eine Sezession um den Frieden zu erzwingen.

Zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Gent, kam es bei New Orleans am 8. Januar 1815 zur letzten Schlacht des Krieges von 1812. US-Truppen unter Andrew Jackson, unter anderem unterstützt durch eine Gruppe Piraten unter Jean Lafitte, konnten die britischen Angreifer schlagen. Die Briten verloren etwa 2.700 Mann, während die Amerikaner 71 Mann zu beklagen hatten.

Am 20. Februar 1815, drei Tage nachdem die Feindseligkeiten offiziell eingestellt wurden, traf die Constitution bei Madeira auf die beiden britischen Schiffe Levant, 20 Geschütze, und Cyane, 22 Geschütze. Obwohl den Briten bekannt war, dass es sich bei dem amerikanischen Schiff um die Constitution handelte, entschloß sich Kapitän Douglas von der Levant als ranghöherer Offiziert, sich zum Gefecht zu stellen, um eine mögliche Gefahr für einen in der Nähe befindlichen Konvoi abzuwenden. Die Hoffnung, gegen die Constitution durch geschicktes Manövrieren etwas auszurichten, zerschlug sich aufgrund er besseren Segeleigenschaften der amerikanischen Fregatte. Es gelang der Constitution erst die Cyane und danach die Levant schwer zu beschädigen und zur Kapitulation zu bringen. Am 11. März sichtete ein britisches Geschwader die Constitution und ihre beiden Prisen. Die Levant wurde durch die Briten zurückerobert, Constitution und Cyane entkamen. Die Cyane wurde unter ihrem alten Namen in die amerikanische Marine übernommen.

Im Krieg von 1814 starben auf Seiten der USA 12.000 Soldaten, während rund 5.000 Briten ihr Leben verloren.

Auswirkungen

Weder änderte dieser Krieg viel an den territorialen Begebenheiten auf dem nordamerikanischen Kontinent, noch konnten die kriegsauslösenden Gründe beseitig oder geklärt werden. Dennoch änderte sich sehr viel im Verhältnis zwischen den noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien. Mit dem Rush-Bagot Vertrag wurde 1818 die Entmilitarisierung der Great Lakes eingeleitet. Mit dem Ende der napoleonischen Kriege endete auch der Bedarf an Seeleuten für britische Kriegsschiffe.

Die geschlossenen Vereinbarungen zwischen Großbritannien und der ehemaligen Kolonie waren die Grundlage für ein starkes Bündnis, welches bis in die Gegenwart bestand hat.

The Star-Spangled Banner

Vom Morgen des 13. September 1814 bis ein Uhr Nachts des 14. Septembers wurde das Fort McHenry in Baltimore von der britischen Flotte beschossen. Key und John S. Skinner, ein weiterer Amerikaner, waren bereits Anfang September unter weißer Flagge an Bord eines der britischen Schiffe gekommen um über die Übergabe eines befreundeten Gefangenen zu verhandeln. Da die Briten gerade in der Vorbereitung des Angriffs waren, untersagte man Key und Skinner das Verlassen der Flotte solange der Angriff nicht stattgefunden hatte.

Vom Morgen des 13. September 1814 bis ein Uhr Nachts des 14. Septembers wurde das Fort McHenry in Baltimore von der britischen Flotte beschossen. Key und John S. Skinner, ein weiterer Amerikaner, waren bereits Anfang September unter weißer Flagge an Bord eines der britischen Schiffe gekommen um über die Übergabe eines befreundeten Gefangenen zu verhandeln. Da die Briten gerade in der Vorbereitung des Angriffs waren, untersagte man Key und Skinner das Verlassen der Flotte solange der Angriff nicht stattgefunden hatte.Während des gesamten Bombardements wehte die amerikanische Flagge mit den fünfzehn Sternen und Streifen über der Festung. In der stürmischen Nacht wurde im Fort die kleinere Sturmflagge gehisst. Key beobachtete das Gefecht und auch die missglückte Landeoperation der Briten. Aber erst am nächsten Morgen ("by the dawn's early light"), nachdem die Sturmflagge einholt und die große Flagge wieder gehisst wurde, wusste Key, dass Baltimore nicht gefallen war.

Bereits am nächsten Tag begann er ein Gedicht mit dem Titel "Defence of Fort McHenry" zu schreiben. Wenige Tage später, nachdem er am 16. September wie versprochen freigelassen wurde, hatte er es vollendet und seinem Schwager Joseph H. Nicholson übergeben. Nicholson stellte fest, dass der Text auf die Melodie eines alten englischen Liedes ("To Anacreon in Heaven" von John Stafford Smith) passte.

Am 17. September wurde das Gedicht als Flugblatt in der Stadt verteilt und am 20. September druckten es die Zeitungen "Baltimore Patriot" und "The American" ab. Innerhalb weniger Tage machten es zahlreiche andere Zeitungen nach und der Text wurde überall bekannt.

Im Frieden von Gent mussten sich die Engländer daraufhin mit dem status quo begnügen und der Krieg endete ohne große Landgewinne.

Im Süden gelang es Jackson die Engländer, die mit 15.000 Mann bei New Orleans im Dezember 1814 gelandet waren, im Januar 1815 zu schlagen.Ironie der Geschichte ist freilich, dass dieser Sieg zustande kam, nachdem bereits am 24. Dezember 1814 in Gent Friede geschlossen worden war. Die Friedensverhandlungen wurden von britischer Seite aus geführt, da die Fortführung des Krieges gegen die Amerikaner wenig Erfolg versprechend aber vor allem teuer war. Die britische Regierung war daher zum Abschluss eines Friedensvertrages bereit, der die alten Verhältnisse wieder herstellte und keiner Partei Vorteile oder Nachteile brachte.

Auf die Politik Napoleons hatte der Krieg übrigens kaum Einfluss, da die Franzosen zu sehr mit ihrem Russlandfeldzug beschäftigt, als dass sie wesentliche Vorteile aus dieser Auseinandersetzung hätten ziehen können.Literatur

- The Naval War of 1812 Or the History of the United States Navy during the Last War with Great Britain to Which Is Appended an Account of the Battle of New Orleans

von Theodore Roosevelt

- Naval Occurrences of the War of 1812: A Full and Correct Account of the Naval War Between Great Britain and the United States of America, 1812-1815

von William James

- The Challenge: Britain Against America in the Naval War of 1812

von Andrew Lambert

- 1812: The Navy's War

von George C. Daughan

- The U. S. Navy Pictorial History of the War of 1812

von Don Philpott

- The War of 1812 and the Rise of the U.S. Navy

von Mark Collins Jenkins & David Taylor

- Utmost Gallantry: The U.S. and Royal Navies at Sea in the War of 1812

von Kevin McCranie

- How Britain Won the War of 1812: The Royal Navy's Blockades of the United States, 1812-1815

von Brian Arthur

-

Siebenjähriger Krieg

oder Dritter Schlesischer Krieg - Seven Years' War - Guerre de Sept Ans

Die Ursache des Kriegs war der Wunsch der Kaiserin Maria Theresia von Österreich, das in den vorherigen Schlesischen Kriegen an Preußen verlorne Schlesien wiederzugewinnen. Ihr schloss sich die Kaiserin Elisabeth von Russland an, welche wegen beißender Witze über ihre Person gegen Friedrich II. äußerst erbittert war.

Die Ursache des Kriegs war der Wunsch der Kaiserin Maria Theresia von Österreich, das in den vorherigen Schlesischen Kriegen an Preußen verlorne Schlesien wiederzugewinnen. Ihr schloss sich die Kaiserin Elisabeth von Russland an, welche wegen beißender Witze über ihre Person gegen Friedrich II. äußerst erbittert war.Auch in Frankreich, das bisher stets Gegner Österreichs und noch in den Schlesischen Kriegen mit Preußen verbündet gewesen war, trat unter dem Einfluss der Pompadour und ihres Günstlings, des Ministers Bernis, ein Umschwung ein, der von Kaunitz, der für einige Zeit die Gesandtschaft in Paris übernahm, eifrig befördert wurde.

Nachdem Friedrich II. am 16. Januar 1756 mit England, das wegen der Kolonien in Nordamerika mit Frankreich im Streit lag, den Vertrag von Westminster zum Schutz Hannovers schloss, kam es zu einer Umkehrung der bisherigen Allianzen (renversement des alliances).

Dem Vertrag von Westminster folgte am 1. Mai ein defensives Schutzbündnis zwischen Österreich und Frankreich und gleichzeitig das Ende des seit 1516 als "Habsburgisch-Französischer Gegensatz" bekannten Konflikts.

Den dienstbeflissenen Vermittler bei diesen Verhandlungen bildete der sächsische Hof, an dem Graf Brühl zu den heftigsten Gegnern Friedrichs zählte.

Friedrich erhielt durch einen bestochenen sächsischen Kanzlisten, Menzel, von diesen Plänen Kunde. Genaueres erfuhr er aus den Berichten des niederländischen Gesandten in Petersburg, die ihm über den Haag zugingen und meldeten, dass Österreich und Russland übereingekommen seien, ihn im Frühjahr 1757 anzugreifen.

Er beschloss, sich entweder dagegen zu sichern, oder seinen Feinden zuvorzukommen, und ließ im Juni 1756 in Wien anfragen, ob die Kriegsrüstungen ihm gälten. Als man auf diese Frage eine ausweichende Antwort gab, forderte er das Versprechen, dass man weder in diesem noch im folgenden Jahr ihn angreifen werde.

1756

Da ihm dies bis zum 21. August verweigert wurde, begann er den Krieg, indem er am 29. August mit 60.000 Mann die sächsische Grenze überschritt.

Sein Plan war, auf diesem kürzesten Weg in Böhmen einzufallen. Aber der Kurfürst von Sachsen, August III., wies alle Anträge Friedrichs, sich mit ihm zu verbinden oder neutral zu bleiben, zurück und flüchtete auf den Königstein, von wo er seine Bundesgenossen und das Reich um Beistand anrief, während sich die sächsischen Truppen, 17.000 Mann, rasch in einem befestigten Lager bei Pirna zusammenzogen.

Friedrich, der am 9. September in Dresden eingezogen war, musste nun die Sachsen einschließen, um sie durch Hunger zur Aufgabe zu zwingen. Er wehrte zwar einen Versuch der Österreicher unter Browne, die Sachsen zu befreien, durch den Sieg bei Lobositz am 1. Oktober 1756 ab und nötigte die Sachsen am 15. Oktober zur Kapitulation von Pirna, worauf Unteroffiziere und Gemeine der sächsischen Armee der preußischen einverleibt, Sachsen überhaupt als eroberte Provinz aufgesogen wurde, während der Kurfürst mit dem Hof nach Warschau ging.

Aber in Böhmen hatte er sich nicht festsetzen können, und nun bildete sich die europäische Koalition gegen ihn, die er hatte verhindern wollen.

1757

Das Deutsche Reich beschloss am 17. Januar 1757 die bewaffnete Hilfe für Sachsen; Russland sicherte am 22. Januar Österreich ein Hilfsheer von 100.000 Mann zu; Frankreich verpflichtete sich am 1. Mai, 150.000 Mann gegen Preußen aufzustellen und jährlich 12 Millionen Gulden Subsidien zu zahlen, und auch Schweden, dessen Reichstag von französischem und russischem Geld bestochen war, erklärte als Garant des Westfälischen Friedens an Friedrich den Krieg.

Das Deutsche Reich beschloss am 17. Januar 1757 die bewaffnete Hilfe für Sachsen; Russland sicherte am 22. Januar Österreich ein Hilfsheer von 100.000 Mann zu; Frankreich verpflichtete sich am 1. Mai, 150.000 Mann gegen Preußen aufzustellen und jährlich 12 Millionen Gulden Subsidien zu zahlen, und auch Schweden, dessen Reichstag von französischem und russischem Geld bestochen war, erklärte als Garant des Westfälischen Friedens an Friedrich den Krieg.Von den zu erobernden preußischen Landen sollte Österreich Schlesien, Glatz und Krossen, Sachsen Magdeburg, Halberstadt und den Saalkreis, Schweden Vorpommern, Kurpfalz Kleve und Obergeldern, Russland Ostpreußen erhalten, während Frankreich ein Teil der österreichischen Niederlande zugesichert wurde. Friedrich II. sollte also auf die Mark und Hinterpommern beschränkt und als ohnmächtiger Marquis de Brandebourg für immer unschädlich gemacht werden.

Dem verbündeten Mitteleuropa hatte Friedrich, dessen Staat kaum 5 Millionen Einwohner zählte, außer seinem eignen Heer von 200.000 Mann nur die Truppen seiner wenigen Verbündeten, Hannover, Braunschweig, Hessen-Kassel und Sachsen-Gotha, entgegenzustellen; diese letztern, 40.000 Mann unter dem Herzog von Cumberland, waren bestimmt, Hannover zu schützen.

Der König selbst beabsichtigte, den 1756 nicht gelungenen Plan wieder aufzunehmen und in Böhmen einzufallen, in der Hoffnung, Österreich so schnell und so entscheidend niederzuwerfen, dass dessen Verbündete vom Krieg abgeschreckt würden.

Der Anfang des Feldzugs von 1757 schien seine Erwartungen zu bestätigen. Er errang am 6. Mai nach mörderischem Kampf den Sieg von Prag und schloss die geschlagene österreichische Armee unter dem Prinzen Karl von Lothringen in Prag ein.

Aber dies hielt sich, bis Daun mit einem neuen österreichischen Heer von 54.000 Mann herankam und den ihm entgegen geschickten Herzog von Bevern zurückdrängte. Nun eilte Friedrich selbst herbei, vereinigte sich am 15. Juni mit Bevern und griff am 18. Juni mit 34.000 Mann die Stellung Dauns bei Kolin an, erlitt aber eine völlige Niederlage; 14.000 Mann und 43 Geschütze gingen verloren.

Die Folgen der Schlacht bei Kolin waren verhängnisvoll und gaben dem Feldzug, ja dem ganzen Krieg die entscheidende Wendung. Nicht bloß musste Böhmen unter beträchtlichen Verlusten geräumt werden, sondern nun drangen auch die ermutigten Feinde von allen Seiten auf den dem Untergang geweihten Gegner ein.

Ein französisches Heer unter Estrées besetzte die preußischen Gebiete westlich der Weser, besiegte den Herzog von Cumberland bei Hastenbeck (26. Juli), eroberte Hannover und Hessen und zwang die Cumberlandsche Armee durch die Konvention von Kloster-Zeven (8. September) zur Auflösung.

Die Russen unter Apraxin drangen in Ostpreußen ein und nötigten den preußischen Feldmarschall Lehwaldt durch die Schlacht bei Großjägersdorf am 30. August zur Räumung desselben.

Die Österreicher setzten sich in Oberschlesien und der Lausitz fest, erfochten hier am 7. September einen Sieg bei Moys und machten sich dadurch den Weg nach Breslau und Berlin frei, das im Oktober auch von einem Streifkorps unter Haddik auf kurze Zeit besetzt wurde.

Das preußische Heer war geschwächt, erschöpft und entmutigt, die Generale ohne Vertrauen auf neue Erfolge; selbst seine nächsten Verwandten gaben Friedrichs Sache verloren. Dieser jedoch, entschlossen zu siegen oder zu sterben, wandte sich mit der kleinen ihm gebliebenen Schar zuerst gegen die vereinigte französische und Reichsarmee, die bis Weißenfels vorgedrungen war, und brachte ihr am 5. November bei Roßbach eine vernichtende Niederlage bei. Dann brach er nach Schlesien auf, das durch den Sieg der Österreicher über Bevern am 22. November und die Einnahme von Breslau am 24. November ganz in deren Hände gefallen war.

Nachdem er die Reste der schlesischen Armee unter Zieten an sich gezogen hatte, griff Friedrich die fast dreimal stärkern Österreicher am 5. Dezember bei Leuthen an, errang einen vollständigen Sieg und befreite ganz Schlesien mit Ausnahme von Schweidnitz.

1758

Auch Ostpreußen wurde von den Russen wieder geräumt, und in England genehmigte König Georg II. auf den Rat Pitts die Konvention von Zeven nicht, sondern schloss am 11. April 1758 ein Bündnis mit Preußen, wonach dieses Hilfsgelder erhalten und ein neues verbündetes Heer in Hannover aufgestellt werden sollte.

Unter diesen Umständen glaubte Friedrich 1758 durch einen neuen Angriff auf Österreich dieses zum Frieden zwingen zu können. Nachdem er am 16. April Schweidnitz wiedererobert hatte, fiel er in Mähren ein, doch gelang es ihm weder, Olmütz zu überrumpeln, noch durch eine regelrechte Belagerung zur Übergabe zu zwingen.

Vielmehr sah er sich dadurch, dass die Österreicher unter Laudon seine direkte Verbindung mit Schlesien unterbrachen, genötigt, am 1. Juli die Belagerung aufzuheben und sich durch Böhmen über das Riesengebirge nach Mittelschlesien zurückzuziehen. Von hier eilte er nach der Mark, in welche die Russen unter Fermor nach erneuter Besetzung Ostpreußens vorgedrungen waren; Dohna zurückdrängend, hatten sie die Neumark verwüstet und Küstrin in Brand geschossen.

Friedrich griff sie am 25. August bei Zorndorf an und zwang sie nach hartnäckigem Widerstand zum Rückzug. Dann wandte er sich nach Sachsen, in welches Daun eingefallen war. Derselbe bezog feste Lager und vermied jeden Kampf; durch diese Untätigkeit unvorsichtig gemacht, ließ sich der König am 14. Oktober im Lager bei Hochkirch überfallen und erlitt eine empfindliche Niederlage.

Doch rückte er sofort in Gewaltmärschen nach Schlesien, entsetzte Neiße am 6. November und Kosel am 15. November und kehrte dann nach Sachsen zurück, das Daun nun räumte.

Im Westen hatte inzwischen der Herzog Ferdinand von Braunschweig mit dem verbündeten englisch-preußischen Heer die Franzosen aus Hannover und Westfalen vertrieben und sie am 23. Juni 1758 bei Krefeld besiegt.

1759

Als sich 1759 ein neues französisches Heer bei Frankfurt a. M. sammelte und nach Zurückweisung eines Angriffs der Verbündeten bei Bergen am 13. April durch Hessen bis zur Weser vordrang, wurde es am 1. August 1759 von Ferdinand bei Minden geschlagen und über Rhein und Main zurückgetrieben.

So hatte sich Friedrich zwar im Besitz seiner Lande behauptet, doch war es ihm nicht gelungen, durch einen entscheidenden Erfolg die feindliche Koalition zu sprengen. Und schon machte sich der Mangel an Geld, dem er durch das gefährliche Mittel der Münzverschlechterung abzuhelfen suchte, und an Offizieren und geschulten Soldaten geltend.

Die Feinde steigerten klugerweise diesen Mangel, indem sie die Kriegsgefangenen nicht auswechselten, was für Friedrich den weitern Nachteil hatte, dass er seine Gefangenen in den Festungen durch verstärkte Garnisonen bewachen lassen und so seine Feldarmee verringern musste.

Nur 130.000 Mann hatte er daher 1759 auf dem östlichen Kriegsschauplatz verfügbar, während Österreich und Russland mehr als 250.000 Mann ins Feld stellten und eine Vereinigung ihrer Streitkräfte planten.

Diese wollte Friedrich unter allen Umständen hindern und schickte den durch Polen heranrückenden Russen erst Dohna, dann Wedell entgegen, während er selbst Schlesien deckte.

Wedell wurde aber am 23. Juli bei Kay geschlagen, und nun konnte sich Laudon mit den Russen vereinigen.

Der König griff die Verbündeten am 12. August bei Kunersdorf an, erlitt aber, weil er sich mit einem halben Sieg nicht begnügen wollte, eine so furchtbare Niederlage, dass er selbst alles für verloren hielt und, um seine Streitkräfte für den letzten Verzweiflungskampf zusammenzuhaben, den Befehlshabern der Elbfestungen befahl, sie lieber zu räumen als es auf eine Einschließung ankommen zu lassen.

Durch die Uneinigkeit der Russen und Österreicher gewann er jedoch Zeit, sein zerstreutes Heer wieder zu sammeln, zu ordnen und zu vermehren.

Als "Mirakel des Hauses Brandenburg" (Miracle de la maison Brandenbourg) wird in diesem Zusammenhang, von Friedrich selbst in einem Brief an seinen Bruder Heinrich, der Rückzug der Russen nach Cottbus bezeichnet, dabei hätten diese durch die vernichtende Niederlage der preußischen Armee ohne Widerstand bis nach Berlin marschieren können.

Da die Russen, verdrießlich über Dauns Untätigkeit, im Oktober nach Polen zurückkehrten, konnte sich Friedrich nach Sachsen wenden, wo infolge seines Befehls Dresden, Torgau und Wittenberg den Österreichern und Reichstruppen geräumt worden waren und Daun daher eine starke Stellung einnahm.

Um diesen nicht nur zum Rückzug aus Böhmen zu nötigen, sondern ihm auf demselben noch empfindliche Verluste beizubringen, schickte der König den General v. Finck in das Erzgebirge, wo dieser jedoch am 21. November bei Maxen von Daun zur Kapitulation genötigt wurde. Die Österreicher blieben nun den Winter über in Sachsen, und Friedrich musste deshalb ein festes Lager bei Wilsdruff beziehen, in dem sein Heer wegen der strengen Kälte sehr litt.

1760

Im Januar 1760 versuchte der König vergeblich Dresden wieder zu erobern.

Inzwischen war Laudon in Schlesien eingefallen, hatte Fouqué am 23. Juni bei Landeshut vernichtet und Glatz erobert. Die Vereinigung, welche die österreichischen Feldherren Laudon, Lacy und Daun mit den Russen unter Soltikow planten, vereitelte Friedrich durch seinen Sieg bei Liegnitz über Laudon am 15. August, so dass sich die Russen und Österreicher mit der kurzen Besetzung Berlins durch Streifkorps zwischen dem 9. und 12. Oktober begnügen mussten.

Sachsen wurde, mit Ausnahme von Dresden, durch die Schlacht bei Torgau am 3. November wieder gewonnen.

Aber die Erschöpfung der Hilfsmittel Preußens nahm trotz des herben Druckes, mit dem er Sachsen belastete, aufs bedenklichste zu. Die Offiziere waren zum Teil halberwachsene Knaben, die meisten Soldaten ungeschulte Rekruten; nur wenige Veteranen waren noch übrig und erhielten im Heer den Friderizianischen Geist.

Der Mangel an Geld stieg dadurch aufs höchste, dass am 25. Oktober 1760 Georg II. von England starb und sein Nachfolger Georg III. zwar das Bündnis mit Preußen nicht aufhob, aber keine Subsidien mehr zahlte.

1761

Mit Mühe konnte der König 1761 ein Heer von 96.000 Mann den 230.000 Mann Russen und Österreichern entgegenstellen.

Auf einen Angriff musste er daher verzichten und sich, während Prinz Heinrich Sachsen deckte, in Schlesien damit begnügen, den vereinigten Österreichern (unter Laudon) und Russen (unter Buturlin) gegenüber bei Bunzelwitz (Königszelt) ein festes Lager aufzuschlagen und dasselbe so lange zu behaupten, bis Mangel an Lebensmitteln und Uneinigkeit mit Laudon 10. Sept. Buturlin zum Abmarsch nach Polen bewogen.

Ein empfindlicher Verlust war aber 1. Oktober die Überrumpelung der Festung Schweidnitz durch Laudon, der am 16. Dezember die Eroberung Kolbergs durch die Russen folgte.

Obwohl der Herzog von Braunschweig am 15. und 16. Juli 1761 bei Villinghausen über die Franzosen gesiegt hatte, war dennoch die Lage des Königs verzweifelt: Schlesien, Sachsen und Pommern waren nur noch zum Teil in seiner Gewalt, der Rest seines Gebiets an Menschen und Geld völlig erschöpft und die Hoffnung auf Englands Hilfe durch den Sturz Pitts im Herbst vereitelt.

1762

Trotz seiner unermüdlichen Tätigkeit in der Ergänzung und Verbesserung des Heers schien Friedrich nach menschlicher Voraussicht verloren.Der Tod der russischen Kaiserin Elisabeth am 5. Januar 1762 änderte die ganze Lage der Dinge mit einem Schlag. Der neue Zar, Peter III., ein Bewunderer Friedrichs, schloss bereits am 16. März zu Stargard einen Waffenstillstand und am 5. Mai zu Petersburg Frieden mit Preußen, wechselte die Gefangenen aus, räumte ohne Entschädigung die preußischen Provinzen und bewog auch Schweden zum Frieden von Hamburg (22. Mai).

Im Juni schloss Peter III. ein Bündnis mit Preußen und ließ 20.000 Mann unter Tschernitschew zum Heer des Königs stoßen. Dieser war vor allem darauf bedacht, Schlesien wieder zu erobern, das Daun mit 90.000 Mann besetzt hielt.

Der Sturz Peters III. und die Thronbesteigung Katharinas II. am 9. Juli 1762 drohten die für Friedrich glückliche Wendung der Dinge wieder in Frage zu stellen. Doch gelang es Friedrich noch, vor Tschernitschews Abmarsch das feste Lager Dauns bei Burkersdorf am 21. Juli zu erstürmen, denselben zum zweiten Mal am 16. August bei Reichenbach zu schlagen und am 9. Oktober Schweidnitz wieder zu erobern, womit ganz Schlesien außer Glatz wieder gewonnen war.

Auch der befürchtete neue Krieg mit Russland trat nicht ein; Katharina bestätigte den Frieden vom 5. Mai und hielt sich neutral. Sachsen befreite Prinz Heinrich durch seinen Sieg über die österreichischen und Reichstruppen bei Freiberg am 29. Oktober. Im Westen endlich überfiel Herzog Ferdinand die Franzosen 24. Juni bei Wilhelmsthal und eroberte 31. Oktober Kassel wieder.

Da Frankreich auch zur See England nicht gewachsen war, gab es den Kampf auf, und am 3. November 1762 wurden zu Fontainebleau die Friedenspräliminarien und am 10. Februar 1763 zu Paris der Friede zwischen Frankreich und England unterzeichnet, in welchem ersteres Kanada abtrat und sich verpflichtete, am Kampf in Deutschland nicht mehr teilzunehmen.

Dies nötigte auch die deutschen Reichsstände, Frieden mit Preußen zu schließen, umso mehr, da ein preußisches Streifkorps unter General Kleist im November 1762 in Süddeutschland bis zur Donau vor drang, Nürnberg einnahm und überall, ohne Widerstand zu finden, hohe Kontributionen erpresste.

Maria Theresia war nun von der lästigen Verpflichtung, ihre deutschen Verbündeten bei gemeinschaftlichem Friedensschluss für ihre Kriegskosten und Verluste schadlos zu halten, befreit, und da Friedrich mit Macht für den neuen Feldzug rüstete, den er 1763 mit 200.000 Mann eröffnen wollte, Österreichs Streitmittel aber erschöpft waren, zeigte sie sich zu Friedensverhandlungen geneigt, die am 15. Februar 1763 zum Frieden von Hubertusburg führten; derselbe stellte den Stand der Dinge vor dem Krieg her.

Friedrich der Grosse behauptete in dem langen Krieg, der seinen Landen schwere Wunden zufügte, nur seinen Besitz, machte keine neuen Eroberungen und erhielt auch keine Entschädigung für seine großen Verluste; aber indem er sich sieben Jahre lang gegen eine europäische Koalition siegreich verteidigte, errang er nicht nur für Preußen einen Platz unter den Großmächten Europas, sondern verschaffte seinem Staat und Volk auch ein moralisches Übergewicht in Deutschland, während Österreich, das fremden Mächten deutsches Gebiet preiszugeben geneigt gewesen war, in der Achtung sank.

Literatur

- Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich: Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg

von Sven Externbrink

- Friedrich der Große, Maria Theresia und das Alte Reich: Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg

-

Revolutionskriege 1792 – 1802

oder 1. Koalitionskrieg - French Revolutionary Wars oder War of the First Coalition - Guerres de la Révolution française

Die 1. Koalition war der erste Versuch republikanische Entwicklungen in ganz Europa aufzuhalten. Kaiser Leopold hatte darüber hinaus Interesse daran seinen Schwager Ludwig XVI. zu unterstützen. Die „Idee der Gemeinschaft der Interessen aller Fürsten Europas“ machte die Runde und im Angesicht der Französischen Revolution standen die Fürstenhäuser tatsächlich eng zusammen. Daher erfolge als Verteidigungsreaktion die Kriegserklärung der französischen Revolutionäre an Österreich, dem Preußen, Sardinien, Neapel, Niederlande, Spanien, Portugal und England beisprangen

Die Koalitionäre rechneten nicht mit dem massiven Widerstand der Franzosen. In Ihren Augen war es fast ausgeschlossen, dass ein revolutionäres Bürger- und Bauernheer in der Lage sei den aus dem Siebenjährigen Krieg kampferprobten Heeren zu widerstehen. „Levée en masse“, die Mobilisierung der Massen, gelang den Franzosen und die hohe Motivation, sowie neuartiges taktisches Vorgehen, führten letztendlich zum Sieg Frankreichs über die 1. Koalition. 1795 schloss Preußen den Baseler Frieden, dem sich Spanien anschloss, und konnte, für den Preis des Rheinlands, damit für die nächsten 10 Jahre den Frieden sichern. 1797 mussten Österreich und Sardinien den Frieden von Campo Formio schließen. England setzte den Kampf gegen Frankreich alleine fort. Die Franzosen drangen in Europa weiter vor, bildeten 1798 die Römische und die Helvetische Republik.

Napoleon Bonapartes Ägyptenexpedition, welche den Krieg gegen die Türkei bedeutete, saß nach der Schlacht von Aboukir fest. Die französische Hoffung England durch die Entsendung einer Irlandexpedition zu schwächen schlug ebenfalls fehl. Frankreichs Feinde sahen darin ausreichend Indizien für ein Ende der französischen Expansion und versuchten die Verluste aus dem ersten Koalitionskrieg wieder auszugleichen. Der 2. Koalitionskrieg wurde vor allem in Norditalien und in der Schweiz ausgetragen.

Nach anfänglichen Erfolgen bröckelte die Front der Alliierten. Nachdem sich Russland zurückgezogen hatte, stand Österreich auf dem Festland praktisch alleine den Franzosen gegenüber. Napoleon kehrte rechzeitig aus Ägypten zurück um den Österreichern in Italien entgegenzutreten. Österreicher musste nach der Niederlage von Hohenlinden den Frieden von Lunéville annehmen und die Abtretung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich zustimmen. Die Entschädigung der deutschen Fürsten für ihre Gebietsverluste wurden 1803 im Reichsdeputationshauptschluss geregelt Der Friede von Amiens, zwischen England und Frankreich, beendete die 2. Koalition. Frankreich konnte seine Expansion vor allem in Italien fortsetzen und hat damit endgültig die Macht der Sonnenkönige in den Schatten gestellt. -

Napoleonische Kriege 1804 -1812

Als Napoleon Bonaparte noch General war, beauftragte das Direktorium ihn eine Landung in England durchzuführen. Damals winkte er ab und riet seinen Vorgesetzten eine Expedition nach Ägypten durchzuführen um langfristig Englands Verbindung nach Asien stören zu können.

1805 stand Napoleon, jetzt als Kaiser der Franzosen, selbst an der Kanalküste und hoffte auf einen günstigen Moment um die Invasion durchführen zu können. Entlang des Kanals hatte er seit Herbst 1803 250.000 Soldaten zusammengezogen. Was ihm fehlte waren wenige Tage: Ein paar Tage in denen die Autorität der Royal Navy über den Kanal gebrochen werden konnte, denn der Kanal wurde bei Seeleuten zu Recht als "The English Channel" bezeichnet. Spätestens seit der Schlacht von Quiberon galt England als uneingeschränkter Herrscher des Kanals und sollte diese Position noch sehr lange innehaben.

Um die notwendige Zeit für eine sichere Überfahrt zu gewinnen, entwickelte Napoleon einen ausgeklügelten Plan der in Grundzügen auf dem Plan von Marschall Fouqet Duc de Belle-Isle aus den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufsetzte, nur war diesmal nicht das Mittelmeer der Köder. Admiral Villeneuve sollte mit einer französischen Flotte nach Westindien fahren um dort britische Besitzungen anzugreifen. Napoleon hoffte so die Engländer aus dem Kanal locken zu können. Tatsächlich gelang es Villeneuve die Blockade zu durchbrechen und in die Karibik durchzustoßen. Admiral Horatio Nelson folgte ihm über den Atlantik, konnte ihn dort jedoch nicht stellen. Villeneuve folgte seinen Befehlen und setzt nach 40 Tagen wieder Kurs auf die Heimat. Am 22. Juli 1805 traf Sir Robert Calder bei Kap Finisterre auf die französische Flotte. Es kam nur zu einem kurzen Gefecht, aber es reichte aus um Villeneuve dazu zu bringen entgegen seinen Befehlen nicht nach Brest, sondern nach Cadiz einzulaufen wo er sofort wieder durch die Briten blockiert wurde. Als Napoleon diese Information erhielt war ihm klar, dass er die notwendigen Tage für die Kanalüberquerung nicht erhalten wird. Etwa zur gleichen Zeit erhält er besorgniserregende Berichte seiner Spione aus Europa.

Der englische Premierminister William Pitt suchte seit dem Ende des Friedens von Amiens auf dem europäischen Kontinent nach Verbündeten gegen Frankreich. Napoleon selbst war ihm dabei die größte Hilfe, als er im März 1804 Soldaten in das neutrale Baden sandte um den Fürst von Enghien in seine Gewalt zubringen. Unter dem Kommando von Brigadegeneral Michel Ordener marschierten französische Soldaten in das badische Ettenheim ein um Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé, den Herzog von Enghien, festzunehmen. An ihm sollte, nach dem misslungenen Attentat auf Napoleon Bonaparte im Vorjahr, ein Exempel an den Bourbonen statuiert werden. Es gelang den Franzosen den Herzog zu entführen. Dieser Akt stieß in ganz Europa auf großen Widerstand. Die Hinrichtung des Fürsten schockierte die europäischen Adelshäuser und war der willkommene Nährboden für Pitts Suche nach neuen Bündnispartnern.

Im Umfeld des russischen Zaren Alexander I. fand Pitt gehör. Der Zar war erst seit 1801 im Amt und hegte große Sympathien für Napoleon. Er wollte sich nicht in die europäischen Angelegenheiten einmischen, sondern Russland reformieren und einen innenpolitischen Wandel herbeiführen. Ein Großteil seiner Berater sah die Sache jedoch anders. Sie fürchteten sich vor den französischen Ambitionen auf dem Balkan und im Mittelmeer und drängten Alexander I. in die Opposition zu Frankreich. Die Österreicher wurden eh nie Müde gegen Frankreich ins Feld zu ziehen und besiegelten bereits im November 1804 ein unverbindliches Abkommen gegen Napoleon. Die Vereinigung von Genua mit Frankreich war für die Österreicher der ausschlaggebende Grund um der Koalition beizutreten. Im April 1805 wurde der Grundstein für die 3. Koalition in St. Petersburg gelegt: England und Russland verständigten sich darauf Holland und die Schweiz zu beschützen. Nachdem sich Napoleon selbst auf den italienischen Königsthron setzte trat Österreich dem Bündnis bei. Im Juli und August wurde der Vertrag geschlossen und die 3. Koalition war Wirklichkeit geworden.

Preußen war für beide Seiten eine unsichere Variable gewesen. Dank Talleyerands Verhandlungsgeschick war sich Napoleon der preußischen Neutralität sicher, wenigstens solange er als Sieger aus diesem Feldzug ging. Auch wenn Preußen keinen offiziellen Vertrag abschloss, so war Hannover als Pfand für Berlin völlig ausreichend. Dem Kurfürsten von Bayern unterstanden ebenfalls 25.000 Soldaten, aber er glaubte nicht mehr an einen Erfolg Napoleons und wankte zwischen Frankreich und Österreich. Die Österreicher umwarben Bayern ebenfalls, boten sogar Salzburg und Tirol im Falle eines Sieges an. Aber der Kurfürst weigerte sich seine Armee aufzulösen und unter österreichische Herrschaft zu stellen. Napoleon informierte ihn persönlich über sein "Geheimnis", nämlich der Auflösung des Lagers in Boulogne und zog ihn damit doch noch auf seine Seite.

Der Plan der Koalitionäre war komplex und erforderte ein gewaltiges Maß an Organisation und Abstimmung. Während die Engländer Landeoperationen an der französischen und holländischen Küste planten, sollten weitere englische Truppen (15.000) in Cuxhaven landen, sich mit Schweden (12.000) und bei Stralsund gelandeten Russen (20.000) vereinen um Hannover zu erobern und wieder unter den Einfluss der englische Krone zu holen. Ein großes russisches Heer (50.000) sollte Druck auf Berlin ausüben um die 200.000 preußischen Soldaten in die Koalition aufnehmen zu können. Gleichzeitig sollten österreichische Truppen (85.000) unter dem Kommando von General Mack in das mit Frankreich verbündete Bayern vordringen und sich dort mit der Armee von Kutusov (85.000) zu verbinden. Diese gewaltige Armee sollte dann vereint auf den Rhein zustoßen. Weitere österreichische Truppen (100.000) sollten unterstützt von britischen, russischen sowie königstreuen Franzosen Norditalien angreifen. Alles in allem standen mehr als 500.000 Soldaten bereit Napoleons Herrschaft in Europa zu beenden. Ein Großteil dieser Informationen lag Napoleon im August 1805 vor. Er hatte 250.000 gut ausgebildete und weitere 125.000 frisch ausgehobene Soldaten zur Verfügung. Lange nicht genug um der Koalition entgegentreten zu können, dafür war ihr Ausbildungsstand ausgezeichnet und denen der Koalitionäre überlegen. Es entsprach damals nicht den Gepflogenheiten so eine gewaltige Armee ständig zu unterhalten, jetzt sollte es zu Napoleons größtem Vorteil werden.

Trafalgar und Austerlitz

Der französischen Flotte gelang in einem günstigen Augenblick der Ausbruch aus dem Hafen von Toulon. Vor der spanischen Küste vereinigten sich die spanische und französische Flotte und setzten Kurs in die karibische See. Dort sollte Admiral Villeneuve britische Besitzungen angreifen, er hatte für diesen Zweck unter anderem 12.000 Soldaten eingeschifft, um die Royal Navy aus dem Kanal zu locken. Danach sollte er sich umgehend mit der französischen Atlantikflotte in Brest vereinen um für wenige Tage die Herrschaft über den Kanal zu erlangen und damit den Weg für eine Invasion Großbritanniens freizumachen. Admiral Nelson nahm mit 9 Linienschiffen und zwei Fregatten die Verfolgung auf.

Napoleon wird am 26.5.1805 in Mailand zum König von Italien gekrönt.

Anfang Juni erreichte Admiral Villeneuve mit 29 Schiffen Martinique. Sein Auftrag lautete für 40 Tage in Westindien zu bleiben und dabei englische Besitzungen zu erobern. Napoleon hoffte damit einen Großteil der englischen Kanalflotte in die Karibik locken zu können. Dieses Zeitfenster sollte ausreichen um die geplante Invasion durchführen zu können. Napoleon wurde von Spionen über die Aktivitäten der Österreicher und Russen informiert. Seine Pläne von einer Invasion in England hatte er mittlerweile verschoben, brauchte er doch die ausgezeichnet trainierten Soldaten auf dem europäischen Festland. Am 25.8.1805 verliessen die ersten Truppen ihre Lager an der Kanalküste und machten sich auf den Weg nach Mitteleuropa. Bis zum 3. September sollte es dauern bis alle Truppen ihre Lager abgebrochen hatten.

Währendessen wurde für Admiral Villeneuve die Lage immer schwieriger. Die britische Blockade unter dem Kommando von Admirals Cuthbert Collingwood wurde durch Vizeadmiral Calders Flotte verstärkt. Villeneuve hatte immer noch die Möglichkeit auszubrechen, denn sein Flottenverband war den Engländern zahlenmäßig überlegen. Admiral Nelson lief mit seinem Flaggschiff aus Portsmouth aus um die Blockade der Flotte von Admiral Villeneuve zu verstärken. Wenn er an diesem 15. September noch einen Blick zurückgeworfen hätte, dann hätteer zum letzenmal seine Heimat gesehen. Gegen Ende des Monats erreichte er mit weiteren drei Linienschiffen Cadis und übernahm das Kommando der Blockadeflotte.

Am 24. September überquerte die Grande Armée den Rhein. Ihr Aufmarschgebiet war zwischen Mannheim und Straßburg. Die Soldaten sollten das Zentrum und den rechten Flügel der Grande Armée im Feldzug bilden. Im Norden trugen Soldaten aus Hannover und den Niederlanden den linken Flügel. Sobald der Feldzug begann, sollten die Armee in das Donautal vordringen und von dort aus ihre Schläge durchführen.

Am 8. Oktober wurden die ersten Gefechte des Feldzuges von 1805 geschlagen. Bei Wertingen, und einen Tag später bei Günzburg, fanden die ersten Vorgefechte statt. Bei Haslach-Jungingen kommt es zu einem größeren Gefecht aus dem sich die französischen Truppen erstmal zurückziehen müssen. Dennoch entschied sich Feldmarschall-Lieutenant von Mack seine Truppen enger um Ulm zu ziehen.

Aus der Schlacht von Elchingen am 14. Oktober ging Marschall Ney als Sieger hervor. Dies veranlasste General Mack sich nach Ulm zurück zuziehen. 27.000 österreichische Soldaten unter dem Kommando von Feldmarschall-Lieutenant von Mack ergaben sich am 20. Oktober den Franzosen. Napoleon war es gelungen in kürzester Zeit seine Truppen aus den Lagern an der Kanalküste nach Bayern zu bringen. Noch bevor sich österreichische und russische Truppen verbinden konnten, setzte er sich dazwischen und konnte die Festung Ulm von beiden Seiten unter Druck setzen. Dem glücklosen Mack blieb nichts anderes übrig, als sich zu ergeben. Bisher standen 2.000 gefallenen Franzosen Verluste von 4.000 Österreichern gegenüber, jedoch mehr als 60.00 Gefangene und 200 Kanonen konnten genommen werden. Auch wenn die Vorzeichen für den Feldzug von 1805 nicht gut standen, die Franzosen verkauften sich bisher ausgesprochen gut.

Während der Feldzug auf dem Festland sehr gut verlief, wurdeder 21. Oktober ein schwarzer Tag für die französische Marine. Am Kap von Trafalgar besiegte der englische Admiral Horatio Nelson die französisch-spanische Flotte unter dem Kommando von Vizeadmirals Pierre Charles de Villeneuve. Die französisch-spanische Flotte wurde fast völlig zerstört und Napoleons Invasionspläne für immer vernichtet. Mit der Schlacht von Trafalgar hatte sich England endgültig zur Herrscherin der Meere aufgeschwungen. Der siegreiche Admiral Nelson wurde während der Schlacht tödlich verwundet.

Napoleon begann am 26. Oktober die Verfolgung der russischen Armee unter General Kutusov. Nachdem Kutusov die Nachricht von der Kapitulation bei Ulm erhielt, zog er sich zurück um sich bei Olmütz mit einer weiteren russischen Armee und Zar Alexander I. zu vereinen.

Am 14. November bezog Napoléon im Wiener Schloss Schönbrunn Quartier, nachdem seine Truppen tags zuvor kampflos Wien eroberten. Das Schloss Schönbrunn, westlich der Innenstadt im Bezirk Hietzing gelegen, war eines der bedeutendsten Kulturgüter Österreichs.

Die Eroberung Wiens am 13. November 1805 erfolgte, nachdem drei französische Marschälle mit weißer Fahne über die damals einzige stark verteidigte Donaubrücke, die Taborbrücke, kamen und den österreichischen Befehlshabenden davon überzeugten, dass der Krieg im Grunde schon vorbei war. Währenddessen marschierten die Franzosen an anderer Stelle in die Stadt, ohne dass es zu Kampfhandlungen kam.

Bei Hollabrünn täuschte General Bagration dem französischen Prinz Murat angeblich stattfindende Friedensverhandlungen vor und konnte während des folgenden Waffenstillstands einen Großteil seiner Soldaten entwischen lassen. Der Waffenstillstand wurde beendet und es kam am 16. November zu einem Gefecht bei Hollabrünn. Dieses Gefecht wurde am 1. Dezember, vor der Schlacht von Austerlitz, von Napoleon in seinem Brief an die Armee erwähnt.

Am 20. November vereinte sich Kutusov mit Buxhöwden Armee. Bei Olmütz traf das österreichisch-russische Heer auf Zar Alexander und Kaiser Franz. Am gleichen Tag traf Napoleon in Brünn ein und wurde von Abgeordneten Mährens und dem Erzbischof empfangen. Dort sollte sich auch die Grande Armée sammeln und ausruhen. Bernadottes Korps wurde mit den Bayern nach Iglau geschickt.

Französische Truppen besetzten zehn Tage später Austerlitz und den Hügel Pratzen. Dieses Manöver sollte die Aufmerksamkeit der Alliierten auf sich ziehen. Der Köder wurde geschluckt und die Alliierten wandten sich Austerlitz zu. Die französischen Truppen wurden daraufhin wieder zurückgezogen und hinterliessen den Eindruck von Flucht und Unordnung. Österreicher und Russen glaubten tatsächlich, dass sich die Franzosen wieder zurückziehen.

Franzosen, Österreicher und Russen standen am ersten Dezember bereit um am nächsten Tag bei Austerlitz die Schlacht zu schlagen. Marschall Bernadottes und Marschall Davouts Korps erreichten rechtzeitig das Schlachtfeld und reduzierten damit die große Alliierte Überlegenheit. Genau ein Jahr nach seiner Krönung traf Napoleon in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz auf Alexander und Franz I. Die vereinigte russisch-österreichische Armee wurde vernichtend geschlagen. (siehe dazu auch www.austerlitz1805.de)

Am 26. Dezember wurde der Frieden von Pressburg geschlossen. Pressburg wurde gewählt, weil Brünn zu weit entfernt von Wien lag. Österreich sollte immer noch spüren das es eine besiegte Nation war. Beinahe wären die Kampfhandlungen wieder aufgenommen worden, denn die Erzherzöge marschierten auf Wien zu und das Haus Habsburg zögerte die Unterzeichnung des Vertrages hinaus. Schliesslich wurde der Frieden doch geschlossen, immerhin befand sich mittlerweile ein gewaltiges französisches Heer rund um Wien und Alexander stand als Verbündeter nicht mehr zur Verfügung. Österreich verlor Venedig an das neue Königreich Italien. Tirol und Vorarlberg gingen an Bayern.

Napoleon erliess im Februar 1806 ein Dekret zur Errichtung des "Arc de Triomphe" als Denkmal für die Grande Armée und ihren Sieg bei Austerlitz in Paris. Der Triumphbogen, im antiken römischen Stil gehalten, war knapp 50 m hoch, 45 m breit und 22 m tief. Nachdem der Architekt Jean Chalgrin im Jahre 1814 starb, und Napoleon im gleichen Jahr Abdanken musste, wurden die Arbeiten an dem Triumphbogen eingestellt. Erst 1836 wurde er fertig gestellt.

Der Krieg gegen Preußen

Auf Verlangen von Napoleon wurde der Rheinbund gegründet. 16 süd- und südwestdeutschen Fürsten erklärten sich für souverän. Nach der Niederlage Preußens wuchs die Größe des Rheinbunds auf 36 Staaten an. Der Rheinbund stand unter dem Protektorat Frankreichs und stellte einen Teil des französischen Militärs ab.

Nach dem Reichsdeputationshauptschluß von 1803 und der Gründung des Rheinbundes im Jahr 1806 legte der österreichische Kaiser Franz II. am 6. August 1806 die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches ab. Er fürchtete die Kaiserkrone an Napoleon zu verlieren und beendete deshalb nicht nur sein Doppelkaiserschaft, er war seit 1804 auch Kaiser Franz I. von Österreich, sondern erklärte das Heilige Römische Reiche Deutscher Nation für erloschen.

Am 26. August erhielt Napoleon ein preußisches Ultimatum in dem er aufgefordert wurde bis zum 8. Oktober seine Truppen über den Rhein zurückzuziehen.

Bei Saalfeld wurde am 10. Oktober die preußische Vorhut geschlagen. Louis Ferdinand Prinz von Preußen, der Kommandant der Preußen und Neffe Friedrichs des Großen, fiel an diesem Tag. Nach der Doppelschlacht von Jena und Auerstädt am 14. Oktober war Preußen besiegt. Wenig später zog Napoleon in Berlin ein und erklärte dort am 21. November die Kontinentalsperre.

Die Kontinentalsperre

Die Kontinentalsperre war Napoleons Antwort auf die anhaltende Seeblockade durch britische Schiffe. Seitdem die französische Flotte vor Trafalgar verloren ging, hatte Napoleon keine maritime Option mehr gegen England. Die Landblockade sollte England wirtschaftlich entscheidend zu treffen. Englische Waren und Schiffe wurden beschlagnahmt und Händler verhaftet. Ab 1807 wurde die Kontinentalsperre auch auf neutrale Schiffe erweitert.

Es gelang allerdings nicht die englische Wirtschaft durch die Landblockade entschieden zu treffen. Nur wenige Branchen, wie zum Beispiel die Textilindustrie, profitierten vom napoleonischen Protektionismus. Viele europäische Händler waren vielmehr abhängig von englischen Waren oder benötigten England als Abnehmer. So wuchs in den beherrschten Gebieten der Unmut gegen die Kontinentalsperre.

Die Jahre von 1806 bis 1812 bilden praktisch den "Höhepunkt" der napoleonischen Epoche. Im Dezember 1805 schlug Napoleon bei Austerlitz die dritte Koalition und sein Name wurde bis in den letzten Winkel Europas bekannt. Frankreich wuchs zu seiner größten Ausdehnung heran. Napoleon stieg immer Höher und dachte nicht im Geringsten an einen möglichen Fall. Während er in diesen sechs Jahren oft an den Rand einer Niederlage geriet, und sein Ruf des Unbesiegbaren langsam schmolz, überschätze er sich und seine Möglichkeiten im Jahr 1812 zu deutlich und wagte den wahnsinnigen Angriff auf Russland.

Eugen Beauharnais wurde Vizekönig von Italien, Joseph Bonaparte wurde König von Neapel, Ludwig Bonaparte König von Holland, Napoleons Schwager Joachim Murat Großherzog von Berg; seine Schwester Elise erhielt Lucca, Massa und Carrara, seine Schwester Pauline Guastalla.

Ein Familienstatut vom 31. März 1806 erklärte Napoleon, obwohl er nicht der Älteste Sohn war, zum Oberhaupt der Familie.

In Deutschland wurde auf seine Initiative im Juli 1806 der Rheinbund gegründet. Dieser Bund deutscher Fürsten, die aus dem Verband des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation austraten, war in erster Linie ein Militärbündnis. Frankreich verfügte fortan über sämtliche militärischen Kräfte des Rheinbundes. Auch wenn die untergeordneten Länder, vier Königreiche, fünf Großherzogtümer, dreizehn Herzogtümer, siebzehn Fürstentümer und die Hansestädte Hamburg, Lübeck und Bremen, große Kontributionen leisten mussten, führte diese Neuordnung doch zu einer Modernisierung in Wirtschaft und Verwaltung und einem Ende der habsburgerischen Dominanz über den ehemaligen deutschen Flickenteppich.

Wenige Tage später legte Franz I. die Kaiserkrone nieder und erklärte gleichzeitig das Heilige Römisches Reich für beendet. Dies geschah keinesfalls freiwillig. Vielmehr wurde Österreich durch ein Ultimatum an den österreichischen Gesandten in Paris, General Vincent, dazu gezwungen. Sollte Kaiser Franz nicht bis zum 10. August abdanken, so würden französische Truppen Österreich angreifen. Der Kaiser überschritt deutlich seine Kompetenzen als er nicht nur die Krone niederlegte, sondern das Reich auflöste. Damit wollte er Napoleon zuvorkommen, der Ambitionen hatte die Krone nach Frankreich zu holen.

Am 26.8.1806 erhielt Napoleon ein preußisches Ultimatum in dem er aufgefordert wurde bis zum 8. Oktober seine Truppen über den Rhein zurückzuziehen. Der Zeitpunkt ist äußerst ungeschickt gewählt, denn ein Großteil der französischen Armee befand sich noch in Deutschland. Die russische Armee war weit nach Osten marschiert und konnte nicht rechtzeitig eingreifen. Österreich war über die Zurückhaltung Preußens während der dritten Koalition, die bei Austerlitz zerschlagen wurde, verstimmt und gedachte diesmal selbst dem Unglück zuzuschauen.

Napoleon dachte nicht daran seine Truppen zurückzuziehen und bereitete sich auf den Krieg gegen Preußen vor. Napoleon traf am 28. September in Mainz ein. Hier erfuhr er, dass ein Kurier aus Berlin durchgereist und auf dem Weg nach Paris war. Noch hatte er keine formelle Kriegserhaltung aus Berlin erhalten. Die Überschreitung der sächsischen Grenzen würde er als Kriegserklärung ansehen. Er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Preußen tatsächlich bei Dresden über die Elbe gegangen waren.

Am 8. Oktober 1806 übertraten französischen Soldaten die Grenze von Sachsen. Friedrich Wilhelm III. erklärte Frankreich am 9. Oktober 1806 den Krieg.

Am 10. Oktober 1806 kam es zu der Schlacht bei Saalfeld. Napoleon war sehr schnell vom Main aus in Richtung Berlin marschiert. Während sich Preußen und Sachsen östlich der Saale versammelten, sollte Prinz Louis Ferdinand von Preußen den Weg nach Berlin decken. Bei Saalfeld wurde das Korps von Louis Ferdinand zerschlagen, der Prinz selbst fiel an diesem Tag.

Am 12. Oktober beschlossen die Verbündeten der Entscheidungsschlacht auszuweichen. Die Russen waren schon auf dem Weg und gemeinsam hatte man eine Chance Napoleon zu schlagen. Um nicht von Berlin abgeschnitten zu werden, zogen sie weiter nach Norden. Das Korps des preußischen Generals Friedrich Ludwig Fürst zu Hohenlohe-Ingelfingen blieb bei Jena stehen um den Rückzug zu decken. Keine Seite ahnte, dass es dort zwei Tage später zur großen Schlacht kommen sollte.

Der Sieg von Jena am 14. Oktober 1806 lieferte Napoleon mit einem Schlag Preußen in die Hände. Nachdem Napoleon in Potsdam am Grab Friedrichs II. weilte, hielt er am 27. Oktober seinen Einzug in Berlin, von wo er am 2l. November das Dekret über die Kontinentalsperre erließ.

In Polen, wo ihm die Preußen zu Hilfe kommenden Russen entgegentraten, geriet sein Siegeszug im Winter von 1806 bis 1807 ins Stocken, und bei Preußisch-Eylau am 7. und 8. Februar erfocht Napoleon trotz ungeheurer Verluste keinen Sieg.

Bei Friedland brachte er am 14. Juni den Russen eine entscheidende Niederlage bei, worauf er mit Kaiser Alexander am 25. Juni auf der Memel die denkwürdige Zusammenkunft inmitten des Flusses hatte. Beide Fürsten trafen sich auf zwei Flössen, während der preußische König vom Ufer zusehen durfte.

Den Versuch der preußischen Königin Luise, für ihr Land günstigere Bedingungen zu erlangen, wies er zurück. Indem er Preußen zwang, die Hälfte seines Gebiets abzutreten, und drückende Lasten auferlegte, zog er sich selbst einen unversöhnlichen Feind groß. Dies sollte sich 1813 rächen.

Nachdem er 1807 Portugal hatte besetzen lassen, weil es England nicht seine Häfen sperrte, benutzte er 1808 den in der spanischen Königsfamilie ausgebrochenen Streit zwischen Karl IV. und seinem Sohn Ferdinand VII., um beide im Mai zu Bayonne zum Verzicht auf den Thron zu bewegen, den er darauf seinem Bruder Joseph verlieh, während Murat König von Neapel wurde.

Aber in Spanien stieß er bei dem stolzen, streng katholischen Volk auf ungeahnte Schwierigkeiten, die mit der Kapitulation eines französischen Heers bei Baylen (21. Juli) endete.

Die Erhebung des spanischen Volkes und das Eingreifen der Engländer unter Wellington, die nach der Vernichtung der letzten französischen Flotte bei Trafalgar (1805) nun auch auf dem Kontinent dem französischen Kaiser entgegenzutreten vermochten, rieben Napoleons Kräfte auf, ohne dass es ihm gelang, die Pyrenäenhalbinsel dauernd zu erobern. Nachdem Joseph aus Madrid geflohen war und Wellington die Franzosen aus Portugal vertrieben hatte, erneuerte Napoleon sein Bündnis mit Kaiser Alexander auf der Zusammenkunft in Erfurt (27. Sept. bis 14. Okt. 1808), auf der die Rheinbundsfürsten teils selbst erschienen, teils sich durch ihre Thronerben vertreten ließen, und auf welcher der Imperator seinen Mangel an Erziehung durch empörenden Übermut selbst gegen Alexander bewies.

Darauf eilte er mit 80.000 Mann, meist Rheinbundtruppen, nach Spanien, setzte Joseph am 4. Dezember in Madrid wieder als König ein und drängte die in Spanien eingefallenen Engländer nach Valladolid zurück, sah sich dann aber durch die Nachricht von Österreichs drohenden Rüstungen genötigt, umzukehren.

Napoleon führte den Krieg gegen Österreich 1809 wieder mit gewohnter Energie und Schnelligkeit, trieb die Österreicher bei Regensburg in fünftägigen Kämpfen (19.-23. April) mit einem Verlust von 50.000 Mann nach Böhmen zurück; zog am 13. Mai zum zweiten Mal in Wien ein, und nachdem er nach der Niederlage bei Aspern (21. und 22. Mai) eine schwere Krise infolge der Untätigkeit seines Gegners glücklich überwunden hatte, brachte er durch den Sieg bei Wagram (5. und 6. Juli) den Krieg im Frieden von Wien (14. Oktober 1809) zum günstigen Abschluss.

Der unglückliche Verlauf des Kriegs in Spanien, die Erhebung Tirols unter Andreas Hofer, die Aufstandsversuche in Deutschland und das Attentat von Staps (12. Oktober) hätten Napoleon auf die erwachenden nationalen Kräfte aufmerksam machen könne.

Der Kirchenstaat wurde 1809 mit dem Kaiserreich vereinigt und der dagegen protestierende Papst nach Frankreich abgeführt. Nachdem 1810 auch Holland und die deutschen Nordseeküsten einverleibt worden waren, erstreckte sich das Kaiserreich bis zur Ostsee und den Ionischen Inseln, umfasste 130 Departements, und, die Vasallenstaaten eingerechnet, verfügte Napoleon über 100 Millionen Mensche.

Um dies ungeheure Reich an einen Sohn zu vererben und so seine Zukunft zu sichern, ließ er durch einen Senatsbeschluss vom 15. Dezember 1809 seine kinderlose Ehe mit Josephine scheiden und vermählte sich am 1. April 1810 mit der Erzherzogin Marie Luise, der Tochter des Kaisers Franz I., die ihm am 20. März 1811 einen Sohn gebar, der bei seiner Geburt den Titel eines Königs von Rom empfing.

Napoleon glaubte das Reich Karls des Großen erneuert und für seine Dynastie gesichert zu haben. Die letzten Freiheiten der Revolution wurden beseitigt, die alte Hofetikette, der Erbadel, die Zensur, ja auch die "Lettres de cachet" wiederhergestellt.

Russland wollte sich die Kontinentalsperre nicht länger gefallen lassen und hob sie teilweise auf. Napoleon gönnte Russland die Eroberung Finnlands und seine Erfolge im Türkenkrieg nicht und beleidigte Alexander durch die Annexion Oldenburgs, des Fürstentums seiner Verwandten. Mit 450.000 Mann, der Großen Armee, überschritt er am 24. Juni 1812 den Niemen und drang in das Innere Russlands ein.

Da die Russen sich defensiv verhielten und nur Rückzugsgefechte lieferten, erreichte Napoleon Mitte August Smolensk, wo er den Russen am 17. August eine siegreiche Schlacht lieferte. Aber die rasche Abnahme, ja Auflösung seiner Heeresmassen durch Entbehrungen, Krankheiten und Gefechtsverluste mussten ihn mit Besorgnis erfüllen. Dennoch riss ihn die Hoffnung, durch die Eroberung Moskaus Alexander zum Frieden zu bewegen, vorwärts, und nach dem blutigen Sieg bei Borodino an der Moskwa am 7. September zog er am 14. September in Moskau ein. Der von den Russen selbst angelegte Brand der Stadt machte die Winterquartiere dort unmöglich, und nachdem er einen Monat vergeblich die Antwort auf seine Friedensanträge aus Petersburg erwartet hatte, trat er am 19. Oktober mit seinem erschöpften Heer von 100.000 Mann den Rückzug von Moskau an, der infolge des frühen Winters, des Mangels an Lebensmitteln und der energischen russischen Verfolgung mit dem Untergang der Großen Armee endete.

Mit 40.000 Mann und wenig Geschützen erreichte Napoleon am 9. November Smolensk; die Kämpfe beim Übergang über die Beresina zwischen dem 25. und 28. November vollendeten die Auflösung des Heers, von dem nur 15.000 Mann Wilna erreichten. Von hier eilte Napoleon in einem Bauernschlitten über Warschau und Dresden nach Paris, wo er am 19. Dezember angelangt, sofort neue Aushebungen befahl und nur einen ehrenvollen und Frankreichs Größe angemessenen Frieden zu schließen erklärte.